教えて安田先生

おさらいマイ着付け

人の体形は十人十色。

人の数だけ着付けの正解もあります。

今回ご紹介するのは、あくまでも私が

「きれい」で「ラク」

と感じる着付けです。

自分らしい着姿を見つけるには、

何よりも着る機会を増やすこと。

この特集をおさらいとして、

自分だけの着付けのコツを見つけてください。

安田多賀子(やすだたかこ)

SOHGAグルーブ代表

装賀きもの学院院長

小笠原惣領家三十二世直門礼法講師

小笠原家茶道古流师範

衣紋道高倉流たかくら会中部道場会頭

(一社)全日本きもの振興会専任講師

NPO法人和の未来理事長

岐阜市在住

装賀きもの学院

この記事は、『花saku』2017 8月号 より

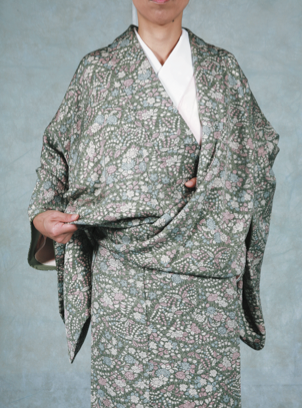

同じ人でもTPOや天気、その日の体調などによって気持ちの変化はあるものです。そんなささいな感覚を敏感にキャッチして、その日の自分を表現する。「今 日は拎を抜き気味に」「今日は拎元を少し詰めて」。その人の感性で、「着ながらデザイン」できるのがきものの魅力です。 フォーマル以外なら、もっともっと自由にきものを楽しんでいただけたらと思います。

自分らしさって、頭で考えるものではなく、体感覚で見つけるものだと思うのです。いくつになっても自分デザインのきもの姿を楽しんでください。

「こんなに楽にきものが着られるなんて!」

私の着付けを体験された皆さんの言葉です。若たあとに身八つ口から胸元に手を入れられるくらいにふんわり卷きつける程度。私が着付けで心がけてい るポイントは、すばり「腰で着る」ということ。腰紐さえしっかり固定できていれば、そんな簡単に着くずれはしないも のです。木目込み人形のような者付けは必要ありません。すべてをギュウギュウに締めつけるのではなく、メリハリのある着付けを意識してみましょう。

「この補正は私の体形に合っているのかしら?」

「衿の抜き方と髪型のバランスは合っている?」

いつもの着方で鏡の前に立ち、チェッ クポイントを見直してみましょう。

ちょ っとしたコツやボイントを覚えると、美 しく、ラクにきものを楽しめるようにな ります。その人ごとに、着付けの手加減 やクセ、バランス感覚は違うもの。この機会に一度基本をおさらいし、いつもの着姿をより美しく変化させましょう。

実際にキレイのコツに従って着付けをする前とした後を比べてみましょう

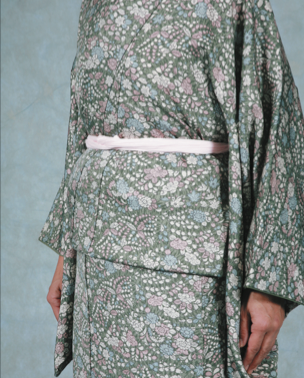

半衿のバランス、帯揚の見え方、脇のだぶつき、おはしょりのもたつき、おはしょり下の余分なシワ、帯締の位置などを修正するとこんなに美しい着姿になりました。

体形に合った補正をすれば、着付けの仕上がりに大きな違いが出ます。今回は細身と太身の2パターンを大まかな目安として参考にしてみてくだきい。必要以上の補正で、肩のラインなどの女性らしさが失われてしまわないように注意しましょう。

細身の方の場合

1

肌着を着てから補正をします。

まず腰骨にかからないようにウエストにタオルを当てて、

ウェスト のくぽみをカバーします。

2

1を仮紐などでいったん押さえ胸の補正パッドを付けます。

写真のような補正用品がない場合は、タオルをたたんで当てます。

3

腰のくぼみも補正パッドを当てます。パッドの余分な分(腰から上)は、中に折り込んでおきます。

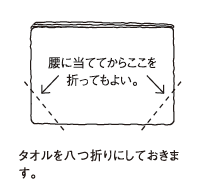

補正用品がない場合 は、タオルをこの形に折って当てます。

4

この上から長橋枠を着てもいいのですが、和装ブラジャーを者けるのがおすすめです。若る人の体形を選ば す、胸の美しいラインがキーブできるのと同時に、補正力も高まります。

5

領骨が出ていてくぽみがある方は、脱脂棉を写真のように裂いて重ね、 鎖骨の下に沿うように肌構祥の上に左右に入れます。ガーゼやタオルでも代用できます。この補正をしておくと、衿が浮きません。

6

補正が出来上がりましたら長襦袢を着ます。

太身の方の場合

1

お腹の出具合に合わせて胸を補正します。ウエストの補正は不要です。

2

和装ブラジャーを着けます。紐結びの位置は、お腹が出ている方の場合は、少し脇にずらしておくと楽です。

3

ヒッブと腰の差がある場合は、腰に補正バッドかタオルを当てます。

お腹よりも、胸が高くなるようにタオルを当てます。さらに鎖骨の下あたりがくぼんでいる場合は、タオルの下に脱脂棉を裂いて入れて補正しておくと衿が浮きません(細身の5参照)

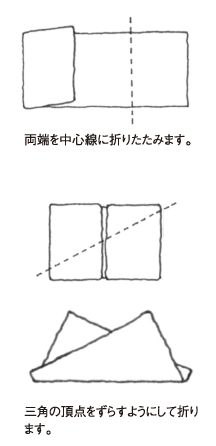

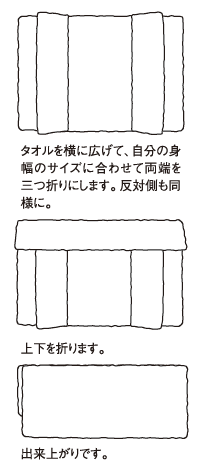

胸の補正タオルのたたみ方

ウエストの補正タオルのたたみ方

腰とヒップに差がある場合

Q.

いかり肩です。

できるだけ肩を目立たせない 補正はありますか?

A.

まずは胸の中心を高くし、胸元に立体感をだします。年配の方は胸を中心に寄せ、衿合わせを喉のくぼみが 見える程度で合わせ、少々大きめに衣紋を抜きます。首と肩の境(長襦祥の衿付けがのる位置)に脱脂綿を入れてなだらかな曲線を作りましょう。また、年齢やきものの種類にもよりますが、前帯の上線を直線にせ ず、両脇が少し上がりり字型になる ようにすると肩の張りが目立ちにく くなります。帯揚の脇部分は帯の中 に入れてすっきりさせましょう。

きれいでラクな着けに欠かせないのが紐の上手な使い方。着崩れしにくく、苦しくない 着付けを実現するため、自分なりの手加減や結ぶ位置、シワのとり方などをマスターしましょう。

1

裾合わせをして、腰紐をしっかりと結びます。前の裾は足の甲にかかるくらい、後ろの裾は 床とすれすれにしま しょう。腰紐はウエ ストと骨盤の問くら いが理想です。腰骨 にかからないところ でしっかり稀めます。

2

紐を絞めたところにしわが寄ります。このしわは背続いを確かめ、両脇に寄せます。

3

紐の下にはしわを残さないように余 分な布は脇に寄せましょう。

4

衿先は右の腰骨にかかるようにし、腰紐の当たるところにはしわを寄せないようにのばします。

5

上半身の背縫いは背中心に、下 半身の背凝いはきものの身幅により、背中心より右に寄ること もあります。

6

衿合わせは衿付けを持ってソの字を描くように胸に沿わせて合わせます。胸元のゆるみ分は脇に寄せておきます。衿合わせが出来たら、アンダーバストのやや下で、上前、下前の衿山を押さえるように胸紐を当て、紐は背に回して後ろで絞めて、前に戻して結びます。

Q.

着崩れが怖くて、

どうしても紐をきっく締めてしまいます。着ていても苦しいのですが、どうすればいいのでしょうか?

A.

同じ紐でもどこに何のために使うかで紋め加減が異なります。裾合わせを して下半身が着崩れないようにするには、藤紐はき です。ただし苦しくなるほど散めないように。胸紙 近い紐ほどゆったりと締め、肌から遠くなるごとに 祥の紐は次に絞める紐までのためにある」くらいで。また、紐は背中で めます。伊達締は幅が広いので、強く締めても苦痛にはなりません。紐の 絞め加減はきものを脱ぐときに「どの紐をとったときに楽になつたか」を 覚えておくとよいでしょう。

着付けの悩みで特に多く聞かれるのが、きれいなおはしょりが作れないといった声です。よれて曲がってしまう、もたついてしまう、などを解決してすっきり美しいおはしょりのコツをマスターしましょう。

おはしょりが曲がる原因は?

原因1

前幅を取り過ぎて、おくみ付けが脇に引っ張られていると、よれる原因になります。

原因2

さらに衿をVに合わせると、おはしょりがよれます。

☟

このよれをきれいに すると、このようにおはしょり は斜め右下がりになってしまいます。

さらに原因3

上前の褄(つま)を上げすぎると、おはしょりが斜め左下がりに なります。

下前の褄は裾線から8~10センチぐらい、上前の褄 は裾線から3センチぐらいが一般的です。ただし、茶道や日本舞 踊をなさる方、階 段の上り下りが多 い外出のときには、 上前・下前ともに 裾線から5~6セ ンチぐらいにしま す。

おはしょりの厚みを出さない

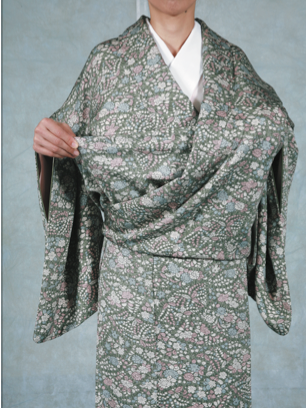

上前と下前で計4枚の布が重なる厚みを減らすため、下前を胸下へ折りたたんですっきりさせます。

1 (右は、中の状態)

下前の衿のウェスト位置を左手で持ち、身八ッロ の下の脇藤いの腰骨の位 置を右手で持ちます。

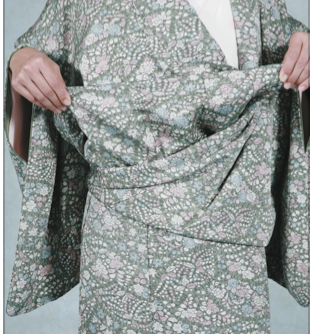

2 (右は中の状態)

いったん上げます。

3 (右は中の状態)

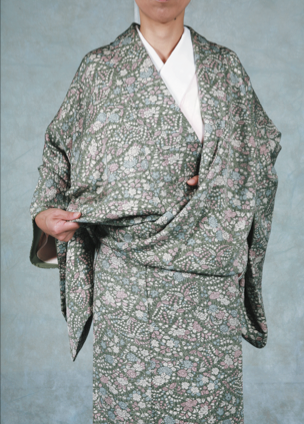

折り線に指を当て、きれいに折り込んで下げます。

4

胸紐を締めます。